帯状疱疹予防接種

最終更新日:2025年4月1日

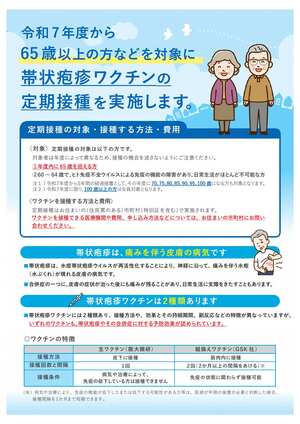

令和7年4月1日から、高齢者帯状疱疹ワクチンが予防接種法に基づく定期接種に加わりました。

令和7年度の対象者が定期接種として接種を受けることができる期間は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの1年間です。接種をご希望の方は、接種機会を逃さないようご注意ください。

令和7年度の接種対象者の方には、4月下旬から5月上旬に個別案内を郵送します。個別案内を待たずに早めに接種をご希望の方は、委託医療機関へ事前予約の上、お受けください。

接種対象者

これまでに、帯状疱疹ワクチンを任意(自費)で接種したことがあり、再度予防接種を行う必要がないと医師が判断する場合は対象外となります。

接種日時点で新潟市に住民登録のある方に限ります。

- 65歳の者(制度開始の令和7年度から令和11年度までの5年間は、それぞれの年度に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳及び100歳になる者)

- 令和7年3月31日時点で100歳以上の者(令和7年度に限り対象)

- 60歳以上65歳未満の者(接種日での満年齢)のうち、身体障害者手帳1級相当のヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がいのある者。※身体障害者手帳または医師の証明が必要です。

1.令和7年度の対象者

| 年度年齢 | 生年月日 |

|---|---|

| 65歳 | 昭和35年4月2日から昭和36年4月1日 |

| 70歳 | 昭和30年4月2日から昭和31年4月1日 |

| 75歳 | 昭和25年4月2日から昭和26年4月1日 |

| 80歳 | 昭和20年4月2日から昭和21年4月1日 |

| 85歳 | 昭和15年4月2日から昭和16年4月1日 |

| 90歳 | 昭和10年4月2日から昭和11年4月1日 |

| 95歳 | 昭和5年4月2日から昭和6年4月1日 |

| 100歳 | 大正14年4月2日から大正15年4月1日 |

| 100歳以上(※) | 大正14年4月1日以前 |

※令和7年3月31日時点で100歳以上の方

実施期間

令和7年4月1日から令和8年3月31日

使用ワクチン

水痘ワクチン(生ワクチン)「ビケン」もしくは帯状疱疹ワクチン(組換えワクチン)「シングリックス」

※対象期間中どちらかのみのワクチン接種となります。

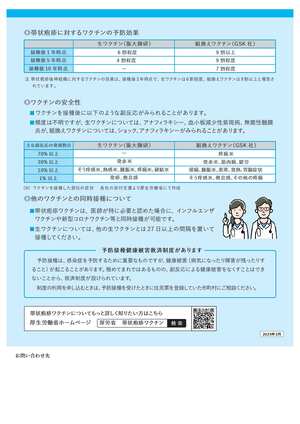

接種費用・回数

本市に住民登録があり、新潟市委託医療機関で接種した場合

- 生ワクチン:1回4,950円を1回接種

- 組換えワクチン:1回18,150円を、2月以上の間隔をおいて2回接種

対象者のうち、生活保護世帯の方、中国残留邦人等の支援給付受給世帯の方は無料です。無料の方が委託医療機関で接種を受けた際に自己負担額を支払われた場合は、令和8年3月31日までにお住まいの区の区役所健康福祉課で償還払い(払戻し)の手続きをしてください。期限を過ぎた場合、払戻しを受けることができませんのでご注意ください。

接種場所

市内の病院・医院など、新潟市委託医療機関で実施します。

市内の委託医療機関名簿は各区役所健康福祉課、出張所、地域保健福祉センターなどにあります。接種日・接種時間・ワクチンの種類・ワクチンの在庫などは医療機関によって異なりますので、あらかじめ接種を希望する医療機関にお問い合わせください。![]() 令和7年度新潟市予防接種委託医療機関名簿(所在地五十音順)(PDF:348KB)

令和7年度新潟市予防接種委託医療機関名簿(所在地五十音順)(PDF:348KB)

接種に必要なもの

- 健康保険証など住所・氏名・生年月日がわかるもの

- 接種費用

- 次に該当する方は記載の書類等

生活保護世帯の方:生活保護受給証明書または被保護者証明書

中国残留邦人等の支援給付受給世帯の方:本人確認証または支援給付受給証明書

満60歳以上65歳未満の対象者:身体障害者手帳または主治医の証明

長期にわたる療養等により定期接種を受けることができなかった方の特例について

定期接種の対象者であった期間に、長期にわたり療養を必要とする病気にかかっていたために、やむを得ず定期接種を受けることができなかったと認められる方は、長期療養特例として定期接種を受けることができる場合があります(この場合、接種可能と医師が判断した日から1年以内に接種を受ける必要があります)。特例に該当するか否かについては、医学的な判断が必要です。まずは、主治医にご相談の上、手続き等については事前に、保健所保健管理課までお問い合わせください。

帯状疱疹について

![]() 帯状疱疹リーフレット(PDF:587KB)

帯状疱疹リーフレット(PDF:587KB)

帯状疱疹は子どものころに感染した水痘(水ぼうそう)が治った後もウイルスが神経に潜伏感染し、ストレスや過労、加齢などの免疫力低下によって再活性化し帯状疱疹が発症します。発症すると神経に沿って、時に痛みを伴う水疱(水ぶくれ)などの皮膚症状が現れます。皮膚症状が治癒した後も、帯状疱疹後神経痛(PHN)と呼ばれる痛みが続くことがあります。

問い合わせ先

北区役所健康福祉課 |

電話:025-387-1340 |

|---|---|

| 東区役所健康福祉課 | 電話:025-250-2350 |

| 中央区役所健康福祉課 | 電話:025-223-7246 |

江南区役所健康福祉課 |

電話:025-382-4340 |

| 秋葉区役所健康福祉課 | 電話:0250-25-5686 |

| 南区役所健康福祉課 | 電話:025-372-6375 |

| 西区役所健康福祉課 | 電話:025-264-7433 |

| 西蒲区役所健康福祉課 | 電話:0256-72-8380 |

| 保健所保健管理課 | 電話:025-212-8123 |

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。

お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

![]()

このページの作成担当

保健衛生部保健所保健管理課

〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号

電話:025-212-8123 FAX:025-246-5672

閉じる

閉じる