災害時の避難について

最終更新日:2025年3月12日

災害の危険が迫ったら迷わず避難しましょう。地震や洪水などの災害が起きた場合に備え、事前の準備や災害時の対応について各家庭で考えておきましょう。

目次

1 平時より災害リスクや避難場所などの確認をしましょう(安全な場所は避難所だけではありません)

お住まいの地域の災害リスク・避難場所を把握しましょう。

自分がいる場所の災害リスクや近隣の避難場所について、日頃からハザードマップ等でご確認ください。災害の種類によっては逃げ込めない避難場所もあることから、最寄りの避難場所についてよく把握しておきましょう。

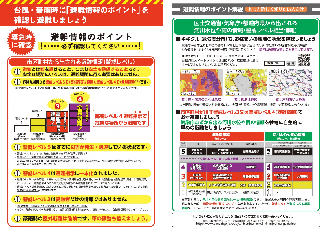

避難情報(警戒レベル)の意味を正しく理解しましょう。

台風・豪雨時に「避難情報のポイント」を確認し避難しましょう。警戒レベル3の「高齢者等避難」で避難に時間のかかる高齢者などは避難、警戒レベル4の「避難指示」で危険な場所から全員避難してください。ただし、安全な場所にいる人は、避難する必要はありません。

令和3年5月20日から避難情報の名称が変更となりました。

![]() 避難情報のポイント(内閣府防災ウェブサイトより引用)(PDF:370KB)

避難情報のポイント(内閣府防災ウェブサイトより引用)(PDF:370KB)

安全な場所に留まることも「避難」です。

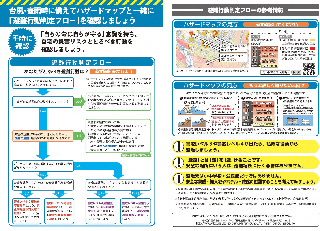

「避難」とは「難」を「避」けることです。今いる場所が安全なのであれば、そこに留まることも避難です。指定緊急避難場所(避難所)への移動だけが避難ではありません。自宅が洪水の浸水想定区域内であっても、例えば、(1)洪水・土砂災害により家屋が倒壊・崩落してしまう恐れが高い区域の外側である、(2)浸水する深さよりも高いところにいる、(3)浸水しても水がひくまで我慢でき、水・食料などの備えもある、などの場合は例外的に、自宅に留まり安全確保することも可能です。(避難行動判定フローを参照)

親戚や知人の家等への避難についてもご検討ください。

避難先は避難所だけではありません。避難所が過密な状態になることを避けるため、避難所を開設する際は、出来る限り広いスペースを避難者向けに確保するよう努めておりますが、発熱・咳等の症状がない方は、可能な場合は親戚や知人の家等への避難をご検討ください。災害時に避難所に行く必要があるかどうか、避難行動判定フローでご確認ください。

![]() 避難行動判定フロー(内閣府防災ウェブサイトより引用)(PDF:329KB)

避難行動判定フロー(内閣府防災ウェブサイトより引用)(PDF:329KB)

2 いざというときのために必要品の準備をしましょう

家庭の備蓄品

公的な備蓄には限りがあります。

食品や生活用品など最低3日分(可能であれば1週間分)は自分で備えておきましょう。

詳細についてはこちらから。

非常用持ち出し品

避難した先に十分な備蓄があるとは限りません。 食料・水など必要なものをご持参ください。

避難時に持ち出す最低限のものをリュック等に入れて、すぐに持ち出せる場所に用意しておきましょう。

具体的な持ち出し品はこちらから。

3 地域や家庭での防災訓練

避難行動啓発用チラシ(考えてみよう「命を守る避難行動」)

豪雨などの災害時に「迷わず避難」できるよう、家族や知人と話し合い、日頃から備えましょう。

マイ・タイムライン(自分で作成する避難行動計画)

水害や土砂災害等に備えて、自分のとるべき行動を整理し、時間経過に沿って避難行動計画を作成してみましょう。

「Yahoo!防災速報」アプリでは、水害・土砂災害のほか、地震・津波版を作成することもできます。

4 津波発生時の避難の注意点

避難は原則徒歩でお願いします

地震・津波発生時には、家屋の倒壊、落下物、道路の損傷、渋滞や交通事故等が発生し、被災する可能性が高まる恐れがあることから、原則徒歩で避難しましょう。

津波からの避難は、特に緊急を要することから、津波避難ビルや一時避難場所等では、避難した住民自ら安全を確保する必要があります。(津波避難ビルや一時避難場所等に市職員は参集できません)

まずは、速やかに「より高いところ」に避難することが大切であり、身体・生命の安全を確保することが最優先となりますが、「より高いところ」に移動し終えて、その場にいる避難者の安全が確認できた後は、警報等が解除されるまで避難者同士で協力して情報を収集するなど当面の運営をしましょう。

また、津波避難ビルには備蓄物資はありませんので、避難時には可能な限り非常用持ち出し品を持参しましょう。

津波からの避難場所を確認しておきましょう

地震・津波は発生してから避難行動の時間的な猶予がないことから、ご自身の生活に身近な場所(自宅や職場等)の周辺にある避難場所を確認しておきましょう。

津波ハザードマップには「浸水想定図」と「到達時間図」の2種類があります。特に緊急避難を要する地域を確認するには、まず「到達時間図」を確認しましょう。

5 避難所滞在中の注意点

避難所を円滑に運営するためには、地域の皆さん(自主防災組織など)、施設管理者の方(学校など)、市職員の3者による協力が必要不可欠です。

過去の大規模災害の教訓から、新潟市では、平時から避難所での役割分担や生活ルールを決めるため、3者による避難所運営委員会の立ち上げを進めています。

避難所での避難生活にあたっては、各避難所運営委員会で決定したルールに基づき、避難された方も協力して運営をしていきます。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。

お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

![]()

このページの作成担当

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館3階)

電話:025-226-1143 FAX:025-224-0768

閉じる

閉じる