共同住宅を建てる方へ 「新潟市共同住宅の建築に関する指導要綱」について

最終更新日:2025年4月1日

令和7年4月1日に新潟市共同住宅の建築に関する指導要綱を改正しました。

詳細な改正内容は、新潟市共同住宅の建築に関する指導要綱(令和7年4月1日~)を参照下さい。

![]() 新潟市共同住宅の建築に関する指導要綱(令和7年4月1日~)(PDF:190KB)

新潟市共同住宅の建築に関する指導要綱(令和7年4月1日~)(PDF:190KB)

1 共同住宅を建てたいのですが

2 「指導要綱」の手続きとは?

3 共同住宅を建てるときに配慮することは?

4 近隣関係者の範囲は?

5 共同住宅の管理で注意することは?

6 ワンルーム形式の共同住宅が、守らなければならないことは?

共同住宅を建てたいのですが

市では、共同住宅を建てることに伴う紛争を未然に防止し、良好な居住環境が確保されるよう、「新潟市共同住宅の建築に関する指導要綱」(以下「指導要綱」といいます。)により、必要な基準を定めています。

共同住宅とは

「指導要綱」では、一区画ごとに浴室、便所や台所が設けられたものであれば、その区画の用途が住宅のほか事務所や店舗であっても、住戸として扱い、これらの住戸を複数有する建物を共同住宅としています。

「指導要綱」の適用を受ける共同住宅の規模は

1棟の住戸の数が10戸以上となる共同住宅は「指導要綱」の適用を受けます。

また、同一の建築主や所有者が、一連の土地に2棟以上の共同住宅を建てるとき(時期を異にして建てる場合も含む)は、それらを合わせた住戸の数が10戸以上となる場合に「指導要綱」の適用を受けます。

共同住宅の建築主、所有者、設計者、施工者や管理者は、建てるに当たって周辺の居住環境に十分配慮するとともに、良好な近隣関係を損なわないように努めてください。また、建築や管理について近隣関係者との間で紛争となった場合は、誠意を持って自主的に解決するように努めなければなりません。

「指導要綱」の手続きとは?

「指導要綱」では、建築確認申請書を提出する前までに、次の手続きをお願いしています

共同住宅が「新潟市中高層建築物の建築に関する指導要綱」の適用を受ける建築物である場合は、同要綱の手続きが優先されますので、注意してください

建築計画の作成(周辺の居住環境に気配りを)

- 防音・防振

- 設備機器

- ゴミ置場

- プライバシー

- 駐輪場

- 緑化

- 出入口

- 駐車場

標識の設置

- 建築予定地内の道路から見やすい位置に「共同住宅建築計画のお知らせ」標識を設置してください。

- 標識の設置届は不要です。

- 設置期間は、確認申請書等を提出する日の最低14日前から建築予定地内に確認済の表示を行う日までとします。

説明会等の開催

- 標識の設置後、近隣関係者に対し、建築計画や管理等について説明を行ってください。

- 回覧や投函等により説明する場合は、届出書提出日の7日前までに行ってください。

共同住宅建築計画届出書の提出

- 建築確認申請書を提出する7日前までに添付書類と共に届け出てください。

建築確認申請書の提出

共同住宅を建てるときに配慮することは?

共同住宅を建てるにあたっては、以下の事項に十分配慮して計画を立ててください。

1.音について

鉄骨造の開放廊下や屋外階段などの床面は、コンクリートもしくはモルタル塗りなどの仕上げにより防音措置を施してください。玄関等の扉などはドアチェックやゴムパッキン等を取り付け、開閉時の衝撃音を和らげる措置を講じてください。

2.近隣居住者のプライバシーについて

開放廊下や窓の配置、向きは、十分に配慮しなければなりません。また、近隣の居住者のプライバシーを侵害する恐れがある場合は、これらの開口部に目隠しなどを設置してください。特に、これらの開口部が隣地境界線から1m以内の距離にある時は、民法により目隠しを設置しなければならないことがありますので、慎重に計画されるようお願いします。

3.建物の出入口について

共同住宅の主要な出入口は多くの人が行きかい、利用時間も不規則になりがちです。狭い道路に面して出入口を設けると、近隣の居住者とのトラブルの原因となることがありますので、できるだけ広い道路に面して出入口を設けてください。

4.冷暖房等の設備機器について

共同住宅では冷暖房等の室外機が外壁の一面に多数取り付けられることがあります。共同住宅の居住者にとっては一台の室外機であっても、その壁面に面する近隣の居住者にとっては数台分がまとまることにより大きな騒音となります。これらの設備機器を設置するときには、隣家までの距離、設置位置や方向に気をつけ、運転音や排熱風が直接隣家に当たらないように配慮してください。

また、機器の振動は騒音の拡大の原因となりますので、機器の柱脚部には防振ゴムを設置する、防振架台を使用するなどの対策もあわせて講じてください。

5.駐輪場について

駐輪するスペースがないと自転車が通路や道路などに乱雑に放置され、通行の妨げになることがあります。共同住宅への来客者のことも考え、共同住宅と同一の敷地内に住戸数以上の駐輪場を確保してください。

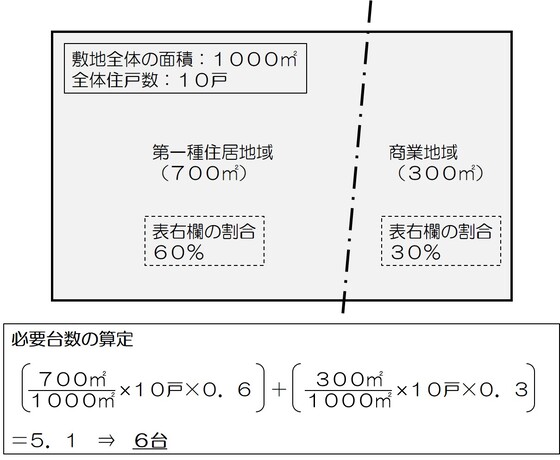

6.駐車場について

路上駐車等によるトラブルを防止するため、十分な駐車場を確保してください。駐車場の台数は共同住宅の住戸の数より多く確保されることが望ましいところですが、少なくとも下表の割合以上の台数を共同住宅と同一の敷地内に確保してください。(1台未満の端数があるときは、これを1台に切り上げます。)

| 地域又は区域 | 住戸数に対する割合 |

|---|---|

| 第1種低層住居専用地域 | 70% |

| 第2種低層住居専用地域 | 70% |

| 第1種中高層住居専用地域 | 60% |

| 第2種中高層住居専用地域 | 60% |

| 第1種住居地域 | 60% |

| 第2種住居地域 | 60% |

| 準住居地域 | 60% |

| 近隣商業地域(容積率200%) | 40% |

| 近隣商業地域(容積率300%) | 30% |

| 商業地域 | 30% |

| 準工業地域 | 60% |

| 工業地域 | 60% |

| 用途地域の指定のない区域 | 70% |

- 共同住宅の敷地が2以上の用途地域又は区域にわたるときは、敷地面積に対するそれぞれの用途地域又は区域に存する部分の面積の割合で住戸数を按分し、それぞれの住戸数に上の表の割合を乗じて求めた値の合計以上の台数を確保してください。

- 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定に基づく開発行為の許可に係る建築物についての必要台数分は、新潟市開発指導要綱の定めるところによります。

- 一台当りの駐車スペースは、奥行き5.0メートル以上、幅2.3メートル以上とします。ただし、軽自動車専用の駐車場で、その旨を駐車場に表示するものについては、奥行き4.0メートル以上、幅2.3メートル以上とします。

- 敷地及び道路形態その他の周辺の状況から、必要台数の駐車場を敷地内に確保することが困難である場合は、建築行政課にご相談ください。

7.ゴミ置場

ゴミ収集の方法は町内によって異なります。町内の収集場所などを利用する場合は、町内会長や自治会長にご相談ください。また、建物の敷地内に新たにゴミ置場を設置する場合は、ゴミ置場の位置・構造について建築予定地の区役所区民生活課又は窓口サービス課と協議のうえ計画を進めるようにしてください。

8.緑化

建物の周囲や敷地境界部分には空間を確保し、植栽を行うなど緑化推進にご協力ください。

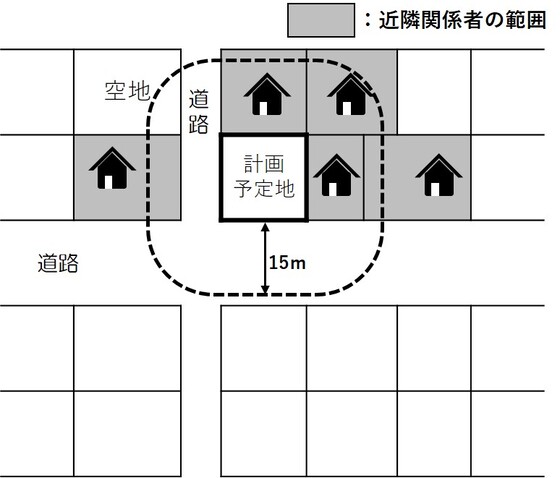

近隣関係者の範囲は?

事前説明を行う近隣関係者の範囲

- 計画予定地の近隣の建築物のうち、その敷地が計画予定地の敷地境界線から15mの範囲内にある建築物を所有する者

- 計画予定地の近隣の建築物のうち、その敷地が計画予定地の敷地境界線から15mの範囲内にある建築物を占有する者

- 計画予定地の近隣の建築物のうち、その敷地が計画予定地の敷地境界線から15mの範囲内にある建築物に居住する者が所属する自治会又は町内会の代表者

共同住宅の管理で注意することは?

新しい共同住宅の居住者が、近隣の居住者と気持ちよく生活できるよう建築主や所有者は、以下のことに気を付けて管理してください。

1.連絡先表示板の設置

共同住宅のことで近隣の居住者が、連絡を必要とする場合、連絡先が不明ですと、そのこと自体が問題になったり、些細な事柄でも解決が困難になることがあります。

そのため、共同住宅の管理者の氏名や連絡先は、出入口など屋外の見やすい場所に表示することが大切です。

連絡先表示板

大きさは、縦30センチメートル以上、横40センチメートル以上とします。

2.管理規約の作成と順守

共同住宅の居住者は、まちの大切な一員です。自治会等に積極的に参加していただくために、以下の事項について管理規約を作成し、順守してもらうよう努めてください。

ア 路上駐車、路上駐輪、騒音及び振動等による迷惑行為の禁止に関すること

イ ゴミ処理方法の徹底に関すること

ウ 自治会又は町内会との協調に関すること

エ その他管理上必要な事項

3.所有権を譲渡する場合

共同住宅の所有者がその所有権を譲渡する場合は、新たな所有者や管理者に上記の管理規約の内容をよく伝えて、引き続き守ってもらうようにしてください。

ワンルーム形式の共同住宅が、守らなければならないことは?

- ワンルーム形式の住戸とは、住戸の専用面積(共有部分は除きます。)が25平方メートル未満のものをいいます。居住環境を考え少なくとも19平方メートル以上の専用面積を確保してください。

- ワンルーム形式の住戸の数が30戸以上の場合には、管理人室を設けて管理人を常駐させてください。 なお、夜間など時間によって管理人が居なくなる場合には、連絡先を表示してください。

- ワンルーム形式の住戸の数が30戸未満で、管理人が常駐しない場合は、管理を委託するなど適切な管理体制を確保してください。

関連リンク

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。

お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

![]()

このページの作成担当

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル6階)

確認申請・建築の構造に関すること 電話:025-226-2849

建築基準法の道路に関すること 電話:025-226-2845

建築計画概要書の閲覧に関すること 電話:025-226-2837

住宅の耐震化に関すること 電話:025-226-2841

FAX:025-229-5190

閉じる

閉じる