ヒトパピローマウイルス感染症のワクチン(HPVワクチン)予防接種

最終更新日:2025年4月1日

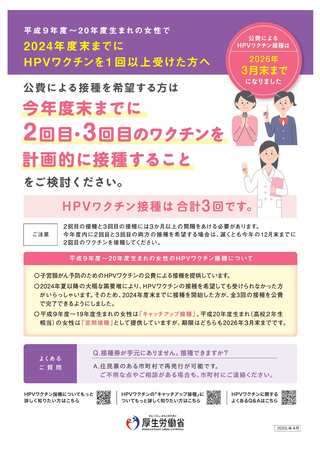

令和7年度HPVワクチン公費接種について

平成9年度から平成20年度生まれの女性の皆さまを対象にHPVワクチン公費接種の期間延長が決定しました。

- HPVワクチンは原則3回接種が必要です。

- 「令和4年4月1日から令和7年3月31日まで1回以上公費で接種をした方」は令和7年度に2回目、3回目の接種を公費で受けられます。

- 接種スケジュールは医療機関とご相談ください。

- 県外に住民登録がある方は住民登録されている市町村にお問い合わせください。

※具体的な接種方法や必要なものについては以下の掲載内容によりご確認ください。

子宮頸がんについて

子宮頸がんは、20歳代から30歳代の若い方に急増しており、日本では毎年約11,000人の女性が発症しています。進行すると妊娠や出産の可能性を脅かしたり、尊い命を奪う場合もあり、女性の一生に大きな影響を及ぼす病気です。

子宮頸がんの発生にはヒトパピローマウイルス(HPV)の感染が関わっているとされています。感染は、主に性的接触によって起こり、女性の多くが一生に一度は感染するといわれています。

HPVワクチン接種による予防と、20代からの子宮頸がん検診による早期発見・早期治療が大切です。

HPVワクチンについて

HPVワクチンは3種類(2価、4価、9価)あります。

- 2価、4価ワクチン

子宮頸がんを起こしやすいHPV(16・18型)の感染を防ぐ効果があり、子宮頸がんの原因の50~70%を防ぐとされています。

- 9価ワクチン

令和5年度から定期接種に加わり、さらに5種類のHPV(31・33・45・52・58型)の感染も防ぐため、子宮頸がんの原因の80~90%を防ぎます。

![]() 9価HPVワクチン接種のお知らせリーフレット(定期接種版)(PDF:603KB)

9価HPVワクチン接種のお知らせリーフレット(定期接種版)(PDF:603KB)

厚生労働省:9価ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン(シルガード9)について(外部サイト)

![]()

- どのワクチンを接種するかは、予防接種を受ける医療機関にご相談ください。

- 原則同一ワクチンで接種を完了しますが、すでに2価・4価HPVワクチンで1~2回目の接種をした方は、医師とよく相談のうえ、残りの回数を9価HPVワクチンで接種することができます。

- 接種について心配なことがある場合は、かかりつけの医療機関にご相談いただき、接種の効果や副反応などについて十分に理解した上で、接種をご検討ください。

HPVワクチンについての解説動画

HPVワクチンの簡単な解説動画を配信しています(新潟県ホームページ)(外部サイト)

![]()

対象者

- 定期接種対象者

小学校6年生から高校1年生相当の年齢の女性(平成21年4月2日から平成26年4月1日生まれの女性)

標準的接種年齢:中学校1年生

![]() 【概要版】小学6年から高校1年相当の女の子と保護者の方へ大切なお知らせ(令和6年2月改定版)(PDF:2,781KB)

【概要版】小学6年から高校1年相当の女の子と保護者の方へ大切なお知らせ(令和6年2月改定版)(PDF:2,781KB)

![]() 【詳細版】小学6年から高校1年相当の女の子と保護者の方へ大切なお知らせ(令和6年2月改定版)(PDF:3,666KB)

【詳細版】小学6年から高校1年相当の女の子と保護者の方へ大切なお知らせ(令和6年2月改定版)(PDF:3,666KB)

![]() HPVワクチンを受けたお子様と保護者の方へ(PDF:2,281KB)

HPVワクチンを受けたお子様と保護者の方へ(PDF:2,281KB)

接種費用

対象年齢の方は無料です。

※対象年齢外や、接種日時点で新潟市に住民票が無い場合は任意接種となり、有料(全額自己負担)となりますのでご注意ください。

接種スケジュール

ワクチンの種類や初回接種の年齢によって、接種スケジュールが異なります。リーフレットなどでワクチンの効果や副反応などをご確認いただき、医師とよく相談のうえ、接種してください。

| ワクチンの種類 | 接種間隔 | 接種回数 |

|---|---|---|

| 2価ワクチン:サーバリックス(R) | 【2回目】1か月以上あける |

3回 |

| 4価ワクチン:ガーダシル(R) | 【2回目】1か月以上あける |

3回 |

9価ワクチン:シルガード9(R) |

【2回目】1か月以上あける |

3回 |

9価ワクチン:シルガード9(R) |

【2回目】5か月以上あける | 2回 |

- 初回接種15歳未満の方は、9価HPVワクチンであれば2回接種で完了できます。ただし、2回目の接種間隔が5か月未満の場合などは3回接種になります。

- 原則同一ワクチンで接種を完了しますが、すでに2価・4価HPVワクチンで1~2回目まで接種をした方は、医師と相談のうえ、残りの回数を9価HPVワクチンで接種できます。その場合、初回接種の年齢に関わらず3回接種となり、接種間隔は9価HPVワクチンに準じて既定の間隔をあけてください。

接種場所

新潟市委託医療機関での個別接種となります。

ヒトパピローマウイルス感染症のワクチン(HPVワクチン)接種委託医療機関一覧

予防接種委託医療機関一覧は、上記ページのほか各区役所健康福祉課、地域保健福祉センターなどに設置しています。

接種日や接種時間などは、あらかじめ接種を受ける医療機関に直接お問い合わせください。

接種のながれ

- 委託医療機関へ電話等でHPVワクチン接種の予約をしてください。

- 接種日当日に持参するもの

(1)健康保険証など「住所」「氏名」「生年月日」がわかるもの

(2)母子健康手帳など予防接種の状況がわかるもの(ある場合)

(3)予診票(あらかじめ保護者自署欄も含め、ご記入ください)

予診票がない場合は、医療機関に配置してあります。

- 原則として、16歳未満の方には保護者の同伴が必要です。13歳以上の方であれば、保護者があらかじめ予診票(保護者自署欄)に署名することで、保護者が同伴しなくても接種を受けることができます。

- 予防接種を受けた後はすぐに帰宅せず、少なくとも30分間は安静にしてください。

接種後の副反応

- 主な副反応

注射部位の痛み、赤み、腫れ、腹痛、筋肉の痛み、関節痛、頭痛、疲労感

発疹、じんましん、めまい、発熱、注射部位のしびれ感、知覚異常

注射による痛みや恐怖心などをきっかけとした失神

- 重い副反応

まれにアナフィラキシーショック様症状(ショック症状、じんましん、呼吸困難など)、ギランバレー症候群、血小板減少性紫斑病、急性散在性の脊髄炎(ADEM)

接種後の体調不良や心配な点があった場合は、接種した医療機関やかかりつけ医にご相談ください。

予防接種による健康被害が発生した場合の救済制度について

平成25年4月1日から、HPVワクチンは予防接種法による健康被害救済制度の対象です。

気になる症状が出た場合は、まずは接種した医療機関やかかりつけ医にご相談ください。

医療従事者の方へ

![]() 医療従事者の方へ HPVワクチンに関する情報をまとめています(令和6年2月改定版)(PDF:1,844KB)

医療従事者の方へ HPVワクチンに関する情報をまとめています(令和6年2月改定版)(PDF:1,844KB)

接種に関するお問い合わせ先

保健所保健管理課・各区健康福祉課

| 所属 | 電話番号 |

|---|---|

| 保健所保健管理課 | 電話:025-212-8123 |

| 北区健康福祉課 | 電話:025-387-1340 |

| 東区健康福祉課 | 電話:025-250-2340 |

| 中央区健康福祉課 | 電話:025-223-7237 |

| 江南区健康福祉課 | 電話:025-382-4340 |

| 秋葉区健康福祉課 | 電話:0250-25-5685 |

| 南区健康福祉課 | 電話:025-372-6375 |

| 西区健康福祉課 | 電話:025-264-7423 |

| 西蒲区健康福祉課 | 電話:0256-72-8372 |

厚生労働省のHPVワクチン相談窓口

【感染症・予防接種相談窓口】(令和6年4月1日から電話番号が変わりました)

HPVワクチンを含む予防接種、性感染症、その他感染症全般について、相談にお応えしています。

※本相談窓口は、厚生労働省が業務委託している外部の民間業者により運営されています。

- 電話番号:03-5656-8246

- 受付日時:午前9時から午後5時まで(ただし、土日祝日、年末年始を除く)

20歳を過ぎたら定期的に子宮頸がん検診を受けましょう

新潟市では、新潟市に住民票がある満20歳以上の偶数年齢の女性を対象として「子宮頸がん検診」を実施しています。

お近くの検診委託医療機関で受診できます。(自己負担あり、新潟市国民健康保険加入者は半額)

関連リンク

子宮頸がん情報(外部サイト:グラクソ・スミスクライン株式会社の子宮頸がん情報ページへリンク)(外部サイト)

![]()

子宮頸がん予防(外部サイト:MSD株式会社ガーダシル情報ページへリンク))(外部サイト)

![]()

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。

お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

![]()

閉じる

閉じる