被災建築物応急危険度判定について

最終更新日:2025年3月11日

応急危険度判定とは

人命に関わる二次的災害の防止

応急危険度判定は、地震により被災した建築物について、その後の余震等による倒壊や部材の落下等の危険性をできる限り速やかに判定し、この結果を判定ステッカーで表示することにより、住民や歩行者に対し人命に関わる二次的災害を防止することを目的としています。

※り災証明書を発行するための調査ではありません。り災証明書が必要な方は、別途申請手続が必要です。

※被災建築物の恒久的使用の可否を判断するための調査でもありません。

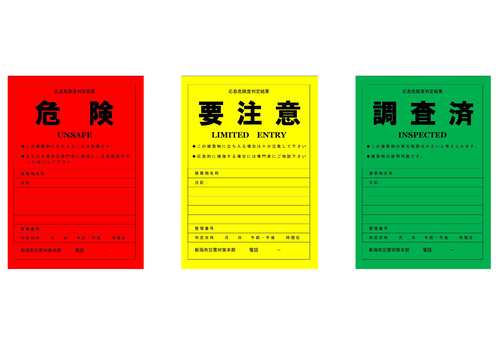

判定ステッカー

判定内容

危 険(赤色):建築物の被害が大きく、使用や立入は危険です。

要注意(黄色):建築物に被害が認められますので、使用や立入においては注意事項に十分留意することが必要です。

調査済(緑色):建築物の使用や立入を制限するような被害は認められません。

ただし、余震等により被害が進むことがあるのでご注意ください。

応急危険度判定士とは

応急危険度判定士とは、都道府県が講習・養成・登録を行い、都道府県知事の認定登録を受けた建築技術者です。

行政職員だけでなく、ボランティアとして協力できる民間の建築士等にも登録していただいております。大規模地震が発生した場合などは、被害が広域的かつ甚大なものとなる可能性が高く、短期間で多数の被災した建築物を判定する必要があるため、都道府県を通じて、広域的に判定士の派遣応援を要請することになります。

新潟県の応急危険度判定についてのページ(新潟県ホームページ)はこちら(外部サイト)

![]()

調査方法

市災害対策本部から指示された地域内の建築物について、原則として2人1組のチームが、主として建築物外部からの外観目視で行います。

判定作業を行う際は、被災建築物応急危険度判定士登録証を携帯し、腕章などを着用し、被災建築物応急危険度判定活動中であることが明らかになるようにしております。

余震等による二次的災害防止のため、調査実施期間は発災後10日以内を想定しています。

市民の皆様へ

応急危険度判定活動は市民の皆様の安全を確保するために非常に重要な活動です。大規模な地震が発生し、応急危険度判定士が調査に訪れた場合、円滑な判定活動が行えるようにご協力をお願いいたします。

なお、大規模災害時は災害に便乗した悪質な業者による調査・強引な押し売り等が起こることも想定されます。応急危険度判定活動は、市災害対策本部が実施を宣言した上で行われ、判定士は登録証を携帯して判定活動を進めております。不審な場合は、登録証の提示を求め、身元を確認する、市建築行政課へ確認する、などご注意ください。

また、被災した建築物を恒久的に使用可能かについては、個別に専門業者等へご相談ください。

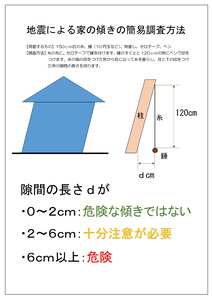

家の傾きの簡易調査方法

以下の方法により、ご自身で家の傾きを簡易的に調べることができます。

令和6年能登半島地震に伴う被災建築物応急危険度判定の実施について

実施期間:令和6年1月2日~1月11日(10日間)

実施体制:判定士総勢366名(本市97名、応援職員165名、民間団体104名)

※応援職員:国、県、県内市町 民間団体:(公社)新潟県建築士会

実施件数:1,744件

判定結果:危険(赤色)172件、要注意(黄色)769件、調査済(緑色)803件

関連リンク

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。

お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

![]()

このページの作成担当

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル6階)

確認申請・建築の構造に関すること 電話:025-226-2849

建築基準法の道路に関すること 電話:025-226-2845

建築計画概要書の閲覧に関すること 電話:025-226-2837

住宅の耐震化に関すること 電話:025-226-2841

FAX:025-229-5190

閉じる

閉じる